Von hinzugefügten visuellen Zusätzen auf die reale Welt bis hin zu kaum von der Wirklichkeit unterscheidbaren virtuellen Welten öffnen AR und VR Türen zu völlig neuen Möglichkeiten. Ob Sport, Bildung oder Unterhaltung – die Anwendungsbereiche sind grenzenlos und halten ständig neue Überraschungen bereit. In diesem Artikel erklären wir dir, was AR und VR genau bedeutet und werfen einen Blick auf Beispiele, in denen sie bereits heute vorkommen.

Augmented Reality – Ein Update für die Realität

Starten wir mit der Augmented Reality (oder kurz: AR). Was heißt das überhaupt? In der Welt der Technologie werden viele englische Begriffe verwendet. Auf deutsch heißt “augmented” so viel wie “erweitert”. Dadurch wird es schon ein bisschen klarer, oder? Es geht also um eine erweiterte Realität. Noch genauer handelt es sich um eine computerbasierte Erweiterung der realen Welt durch virtuelle Objekte. Das geschieht meistens durch die Verwendung von speziellen Geräten wie Smartphones, Tablets oder AR- Brillen. Durch deine Handykamera kannst du so digitale Elemente, wie beispielsweise ein Möbelstück, mitten in dein Wohnzimmer befördern. Abgefahren, oder?

Das ist nicht nur ein cooler Effekt, sondern kann auch sehr hilfreich sein. Bleiben wir bei dem Beispiel eines Möbelstücks. Stell dir vor, du und deine Familie wollen ein neues Sofa kaufen. Mithilfe von Augmented Reality könntet ihr ausprobieren, wie verschiedene Modelle in eurem Wohnzimmer aussehen würden. Und das ist nur eines von zahlreichen Beispielen, wie Augmented Reality uns im Alltag unterstützen kann!

Virtual Reality – Eine völlig andere Realität

Was mit Augmented Reality gemeint ist, weißt du jetzt. Und wie sieht es mit der Virtual Reality aus? Auf den ersten Blick könnte man denken: Das ist doch das gleiche, nur eine etwas andere Bezeichnung. So ist das aber nicht – es gibt einen wesentlichen Unterschied!

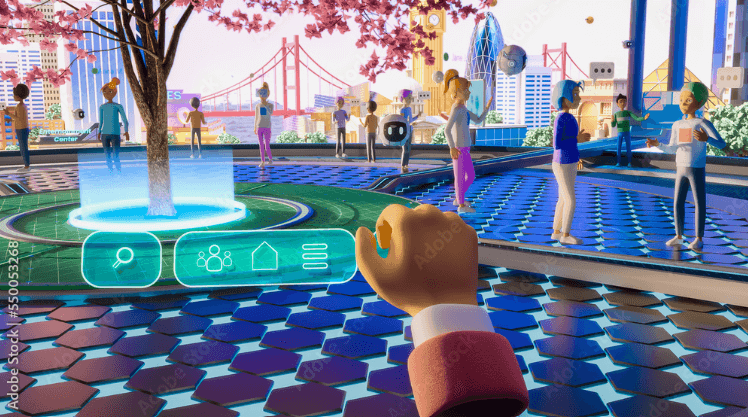

Virtual Reality bedeutet auf deutsch virtuelle Realität. Mit virtuellen Dingen hat die Augmented Reality auch zu tun, wie wir gelernt haben. Aber bei der Virtual Reality (oder kurz: VR) handelt es sich nicht nur um einzelne virtuelle Elemente, sondern um eine vollständig computergenerierte Welt. Oft wird die echte Welt hierbei nachgebaut. Diese Welt kannst du mit einer sogenannten VR-Brille betreten. So eine Brille hast du vielleicht schon mal gesehen – zum Beispiel bei einem Videospiel oder in unserem letzten Artikel über das Metaverse? Durch das Aufsetzen einer solchen Brille wird dein komplettes Sichtfeld von einem digitalen Display umgeben. Dadurch hast du das Gefühl, dass du dich tatsächlich in einer anderen Umgebung befindest. Durch Sensoren werden deine Kopfbewegungen erfasst und was du im virtuellen Raum siehst, wird in Echtzeit angepasst. Zusätzlich können auch Handbewegungen durch spezielle Handschuhe in die virtuelle Welt übertragen werden. So wirkt die scheinbare Wirklichkeit noch realistischer – also zum Greifen nah!

Die Technologie wird immer weiterentwickelt. VR-Brillen werden immer besser und dadurch in Zukunft von immer mehr Menschen genutzt werden. Das Eintauchen in eine virtuelle Welt kann aber auch unangenehm sein. Es kann nämlich sein, dass die sogenannte „motion sickness “ auftritt, also „Bewegungsübelkeit“. Indem dein Auge etwas anderes wahrnimmt als dein Innenohr, welches für das Gleichgewicht zuständig ist, kann dir durch den virtuellen Raum schwindelig werden. Das passiert beispielsweise, wenn die Bewegungsgeschwindigkeit in der virtuellen Welt anders als in der Realität ist.

Was ist der Unterschied? – Genius erklärt es dir!

Das waren nun viele Informationen! Deswegen wollen wir den Unterschied zwischen Augmented Reality und Virtual Reality noch einmal verdeutlichen: Es geht darum, wie die beiden Technologien die Realität beeinflussen. AR ist eine Ergänzung unserer echten Welt, das heißt, es werden digitale Inhalte in die echte Welt eingefügt. Du als Nutzerin oder Nutzer bleibst dabei in deiner gewohnten Umgebung und fügst zum Beispiel über dein Smartphone virtuelle Gegenstände hinzu. VR hingegen ermöglicht es dir, in eine komplett neue, virtuelle Welt einzutauchen. Du hast also das Gefühl, dich selbst in einer anderen Umgebung zu befinden. Gar nicht so kompliziert, oder? Jetzt bist du schon fast Profi auf dem Gebiet!

Die beiden Technologien unterscheiden sich auch noch darin, wofür sie genutzt werden. In manchen Fällen ist es sinnvoller, die echte Welt virtuell zu erweitern und in anderen eine komplett virtuelle Welt zu verwenden.

In diesen Bereichen kannst du AR und VR heute schon erleben

Augmented Reality findest du zum Beispiel in Navigations-Apps, Barcode-Scannern oder in speziellen Spielen. Über die Navigations-App werden manchmal virtuelle Linien in die echte Umgebung als Richtungsanzeige oder Einparkhilfe eingefügt. Beim Scannen von Barcodes

tauchen Informationen zum gescannten Produkt auf und in VR-basierten Spielen triffst du vielleicht auch mal ein Fabelwesen in deinem Zimmer. AR kommt auch im Sport zum Einsatz! Bei Fußballspielen, die live übertragen werden, ist die AR nicht mehr wegzudenken. Sie zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern beispielsweise an, wie weit der Ball bei einem Freistoß vom Tor entfernt ist.

Bekannte Anwendungsbereiche für Virtual Reality sind unter anderem Gaming und Unterhaltung. Durch VR tauchst du hautnah in das Spielgeschehen ein und kannst die Spielwelt aus deinem eigenen Blickwinkel erkunden. Auch die Architektur- und Immobilienindustrie nutzt die Möglichkeiten von VR bereits zu ihrem Vorteil. So können Gebäude, Wohnungen oder sogar ganze Stadtviertel digital vorgefertigt und angesehen werden, bevor sie in der Realität umgesetzt werden. Weitere Beispiele sind Konzerte, Kunstausstellungen, oder Kinos, die mithilfe von VR ein völlig neues Erlebnis für die Nutzerinnen und Nutzer darstellen.

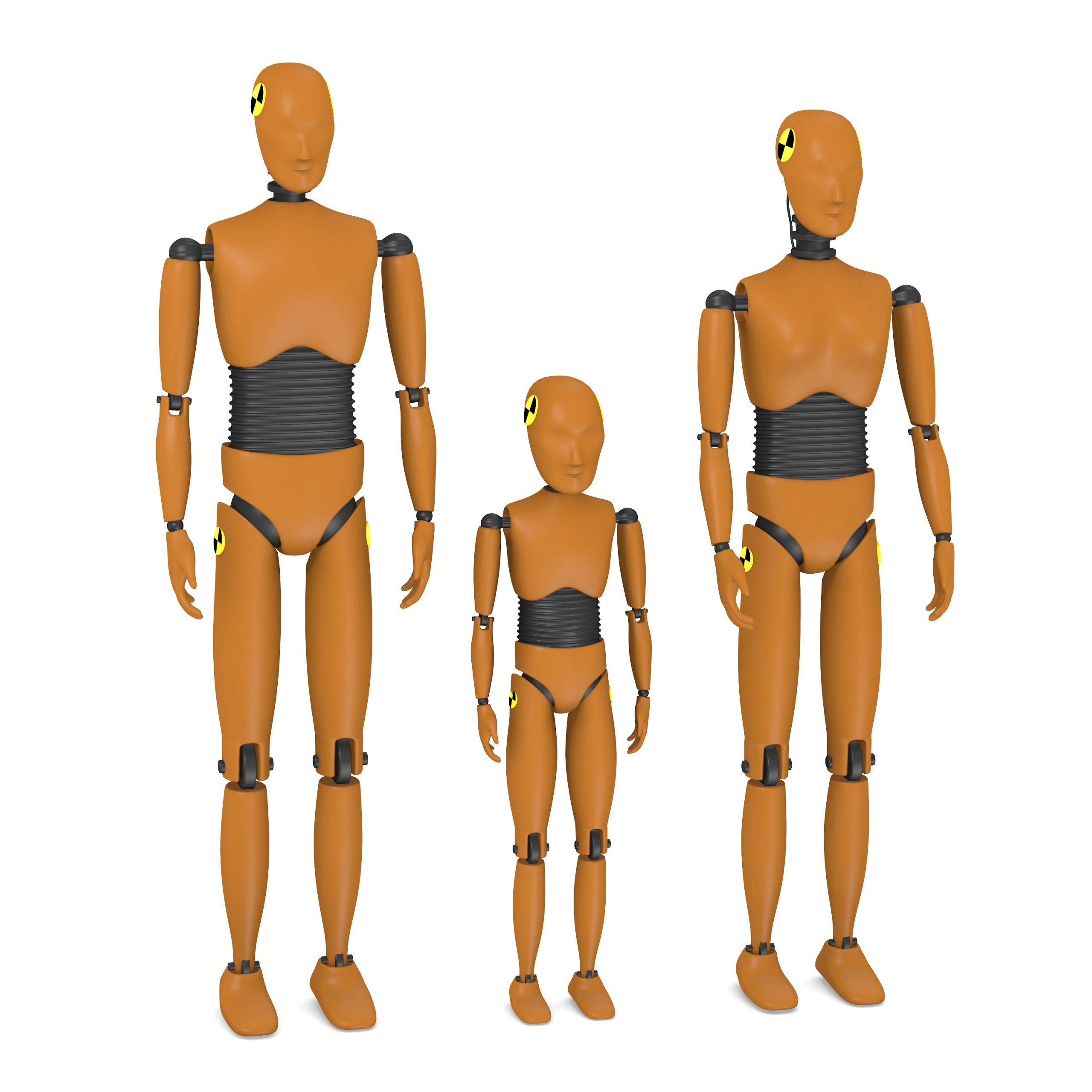

Ein weiterer Bereich, in dem AR und VR einen wichtigen Beitrag leisten, ist in der Medizin. AR und VR werden verwendet, um medizinisches Personal auszubilden und zu trainieren. Chirurginnen und Chirurgen können beispielsweise schwierige Operationen in einer virtuellen Umgebung üben, bevor sie sie an Patientinnen oder Patienten durchführen. Zusätzlich wird VR zunehmend zur Angstbewältigung eingesetzt. Patientinnen und Patienten, die sich unangenehmen Verfahren unterziehen, wie beispielsweise Zahnbehandlungen, können VR-Brillen tragen, um in eine entspannende virtuelle Umgebung einzutauchen und ihre Aufmerksamkeit von der Behandlung abzulenken.

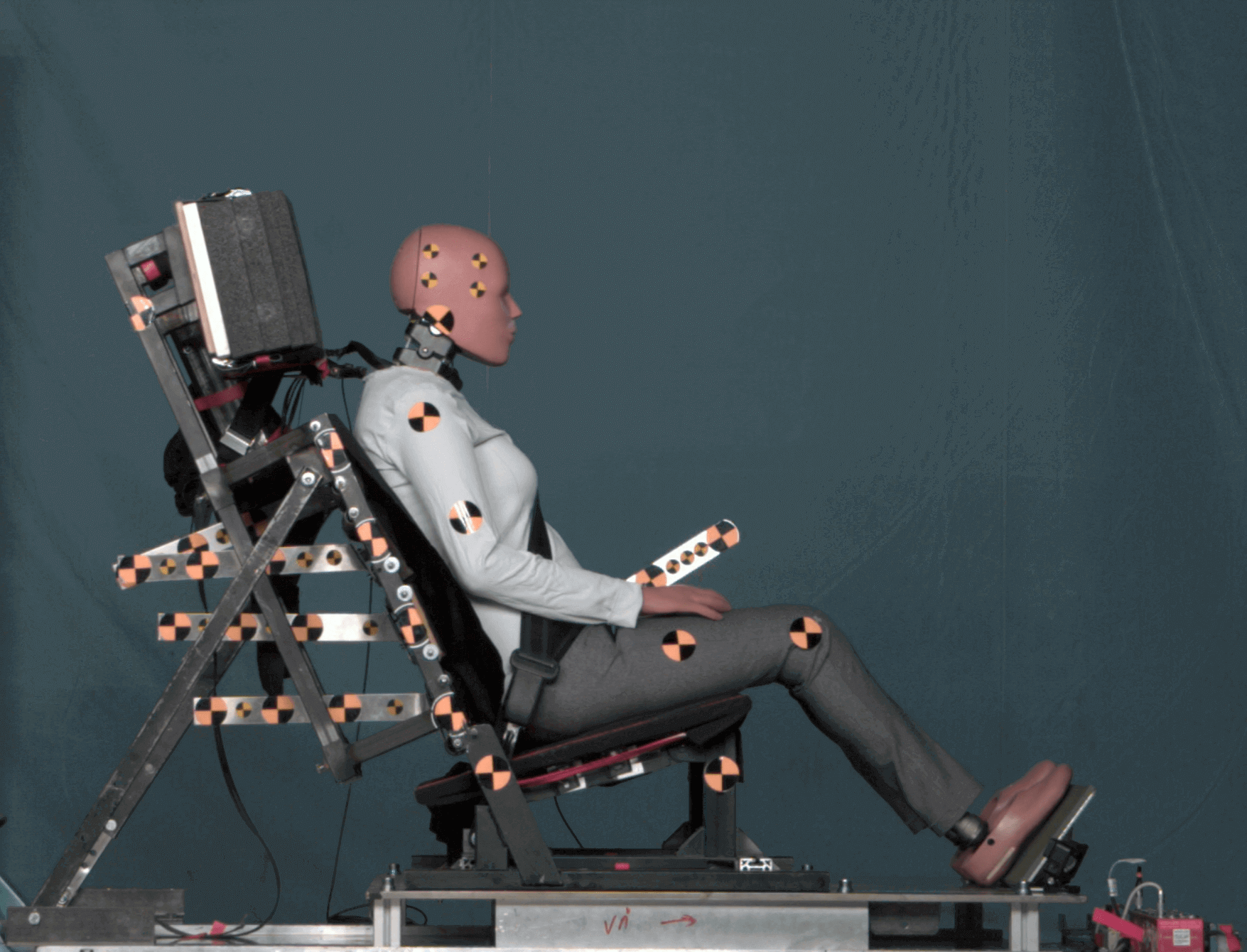

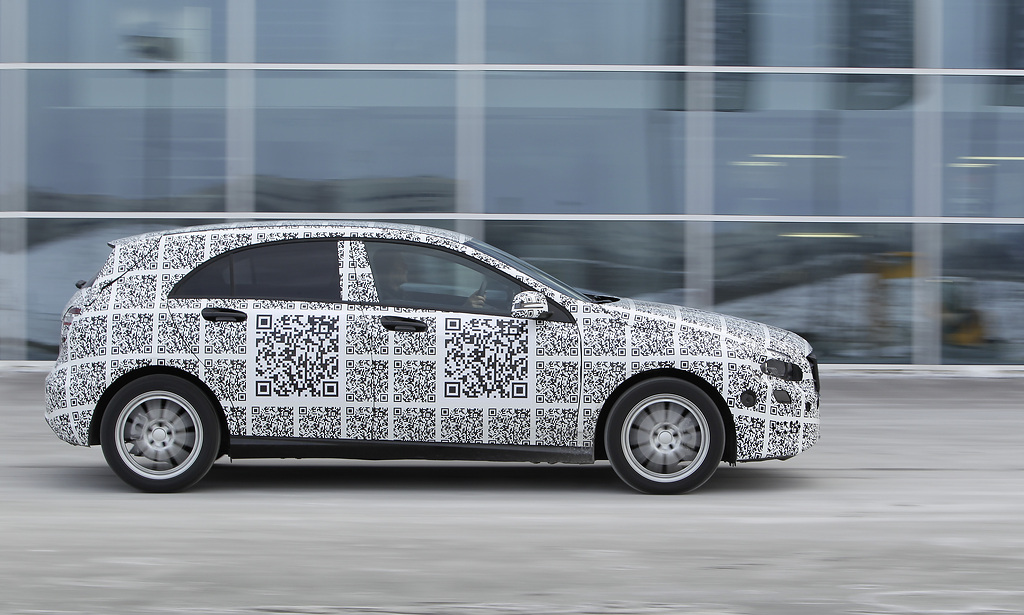

Auch der Industrie kommen die Technologien AR und VR zugute. Nehmen wir die Automobilindustrie als Beispiel. Unternehmen können in virtuellen Räumen miteinander kommunizieren und Abläufe simulieren. Durch die virtuelle Darstellung eines Produktionsablaufs vom ersten Entwurf bis hin zum finalen Modell, sparen Unternehmen eine enorme Menge an Zeit. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren durch die Möglichkeiten von AR und VR. So können Informationen beispielsweise schneller an eine Kollegin oder einen Kollegen weitergegeben werden und ein Problem schneller gelöst werden.

Die aufregende Zukunft der virtuellen Welten

Seit dem ersten VR-Apparat aus dem Jahr 1956 hat sich bis heute vieles getan. Doch, wie du weißt, bleibt die Technologie nie stehen. Wie wird es also mit AR und VR noch weitergehen? Wir wissen es nicht. Aber in diesen Bereichen sind spannende Entwicklungen bereits möglich:

- Hardware: AR- und VR-Geräte werden immer leistungsfähiger, leichter und bequemer. Zusätzlich wird die Bildqualität besser und die Sensoren erfassen Bewegungen noch viel genauer. Das größte Ziel der Entwicklerinnen und Entwickler ist es, dass man die virtuelle Welt irgendwann kaum noch von der echten Welt unterscheiden kann.

- Anwendungsbereiche: Es ist zu erwarten, dass die Technologien noch häufiger zum Einsatz kommen. Ein Beispiel wäre das Erlernen einer neuen Sprache. Viele Personen, die auf Reisen waren, berichten, dass sie viel schneller eine Sprache im Herkunftsland gelernt haben als von Zuhause oder dem Klassenzimmer aus. Durch AR und VR können solche Reisen simuliert werden, dadurch wird das Lernen einer neuen Sprache wesentlich einfacher.

- Vernetzung: So wie wir es aus sozialen Netzwerken kennen, wird es möglich sein, dass wir uns auch durch VR und AR immer stärker vernetzen und gemeinsam Dinge unternehmen. Kannst du dir vorstellen, deine Freundinnen und Freunde zu treffen, mit ihnen Eis zu essen oder schwimmen zu gehen – und das alles in einer virtuellen Welt?

Damit die Nutzerinnen und Nutzer das bestmögliche Erlebnis haben können, werden von ihnen Daten gesammelt, deswegen spielt der Schutz dieser Daten eine große Rolle für den zukünftigen Erfolg der beiden Technologien. Wie weit VR und AR voranschreiten werden und uns im Alltag begegnen werden, hängt stark davon ab, wie sehr die Gesellschaft die Technologie akzeptiert. Denn an Neues müssen wir uns erst gewöhnen, bevor wir es akzeptieren – so war es auch schon mit dem Fernseher!

Beitragsfoto: Adobe Stock // Sarthak

Hinweis: Die in diesem Text enthaltenen Informationen und Aussagen werden von unserem Team sorgfältig recherchiert und geprüft. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dieser Text keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebt. Die primäre Zielsetzung unserer Blogartikel besteht darin, junge Leserinnen und Leser für MINT-Themen zu begeistern und komplexe Inhalte in einer verständlichen Form zu vermitteln.

Stand: Juni 2023

In diesen Artikeln erfährst du noch mehr zum Thema „Künstliche Intelligenz“:

- Metaverse: Den Begriff Metaverse hört man inzwischen überall – kennst du ihn auch schon? Es geht dabei um eine virtuelle Welt, ähnlich wie bei Videospielen.

- Wo Künstliche Intelligenz deinen Alltag bestimmt: Wo du KI überall finden kannst, was ihre Vor- und Nachteile sind und wie Autos damit zusammenhängen, das erfährst du hier.

- Einparken leicht gemacht: Genius erklärt dir, warum einparken manchmal gar nicht so leicht ist und welche Techniken die Autofahrer unterstützen.