Die Generative KI hat die Welt im Sturm erobert. Das sind Programme, die innerhalb von Sekunden Texte, Bilder und sogar Videos erstellen können. Das besondere daran ist, dass diese Inhalte völlig neu sind. Dazu musst du dem Programm nur deinen Wunsch mitteilen. Das Ziel der Generativen KI ist es, dir maßgeschneiderte Ausgaben von dem zu liefern, was du möchtest. Mithilfe der Unmengen an verfügbaren Daten, die sie bereits hat, analysiert sie deine Anfrage und generiert vollständig neue Inhalte.

Die Entstehung von Generativer KI

Vor einigen Jahren haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Computerprogramme entwickelt, die Bilder erkennen können, zum Beispiel von Hunden oder Katzen. Dazu wurden den Programmen sehr viele Bilder von Hunden und Katzen „gezeigt“, damit sie die Daten vergleichen konnten. Das nennt man Maschinelles Lernen (auf Englisch „Machine Learning“). Diese Programme konnten eher einfache Dinge lernen. Dann haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden, wie Computer noch besser lernen können. Sie haben ihnen beigebracht, aus Fehlern zu lernen, ähnlich wie wir Menschen es auch tun. Wenn das Programm etwas falsch gemacht hat, konnte es die Aufgabe beim nächsten Mal besser lösen. Mit der Zeit haben die Computer immer mehr gelernt. Sie haben angefangen, viele Schichten von Informationen zu benutzen, wie wenn man immer dickere Bücher liest, um wirklich schwierige Dinge zu verstehen. Das nennt man Tiefes Lernen (auf Englisch „Deep Learning“). Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Künstliche Intelligenz funktioniert, kannst du es in diesem Artikel nachlesen.

Durch diese Grundbausteine der Künstlichen Intelligenz haben die Forscherinnen und Forscher schließlich herausgefunden, wie sie Computer so trainieren können, sodass sie ganz neue Inhalte erschaffen können. Sie haben den Computern ganz viele Daten wie Bilder, Geschichten, Musik und vieles mehr gezeigt. Dadurch haben die Computer gelernt, eigene Werke zu erschaffen, die vorher noch nie jemand gesehen oder gehört hat. Generative KI ist also wie ein super kreativer Computer, der neue Sachen erfindet, indem er sich ganz viel anschaut, was es schon gibt, und dann eigene, neue Ideen formt!

Wie funktioniert das? Sitzt da jemand am anderen Ende?

Generative KI funktioniert, indem sie mit vielen Daten gefüttert wird – ähnlich wie eine Schülerin oder ein Schüler, der ganz fleißig lernt. Die Künstliche Intelligenz ist aber kein Mensch, der in einem Computer sitzt und deine Fragen beantwortet oder Aufgaben erledigt, die du ihm stellst. Stattdessen verwenden die Computer Programme, die man als neuronale Netzwerke bezeichnet. Diese sind ähnlich wie das menschliche Gehirn aufgebaut und lernen, Muster in den Daten zu erkennen und neue Inhalte zu erstellen, die diesen Mustern ähnlich sind. Um der KI zu sagen, was sie machen soll, gibt man ihr eine Anweisung. Diese nennt man „Prompt“. Zum Beispiel kann ein solcher Computer lernen, wie Bilder von Tieren aussehen, indem er viele Fotos von Tieren betrachtet. Wenn du ihm dann den Prompt „Zeige mir bitte ein Bild von einem Hund“ gibst, kann er selbst neue, realistisch aussehende Bilder von Hunden erstellen, die vorher noch nie existiert

haben. Alles geschieht durch Mathematik und spezielle Befehle, die den Computern beibringen, kreativ zu sein.

Welche Arten von Generativer KI gibt es aktuell?

Es gibt verschiedene Arten von Generativer KI, die unterschiedliche Dinge können. Die bekannteste Art, von der du wahrscheinlich auch schon gehört hast, sind die Transformer-Modelle wie ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer). Diese sind besonders gut darin, Texte zu schreiben, Geschichten zu erzählen und sogar Gedichte zu verfassen. Dann gibt es die sogenannten Generative Adversarial Networks (GANs), die beeindruckende, kreative und künstlerische Bilder erstellen können, vergleichbar mit Gemälden einer Künstlerin oder eines Künstlers. Außerdem gibt es die Variational Autoencoders (VAEs), die verwendet werden, um realistische Bilder und 3D-Modelle herzustellen, die wie echte Fotos aussehen. Es gibt auch generative Anwendungen, die

Musikstücke komponieren können oder Videos erstellen, indem sie eine Serie von Bildern erzeugen, die zusammen eine flüssige Bewegung ergeben. Jede dieser Arten von Generativer KI hat also ganz besondere Fähigkeiten!

Was könnte uns in Zukunft erwarten?

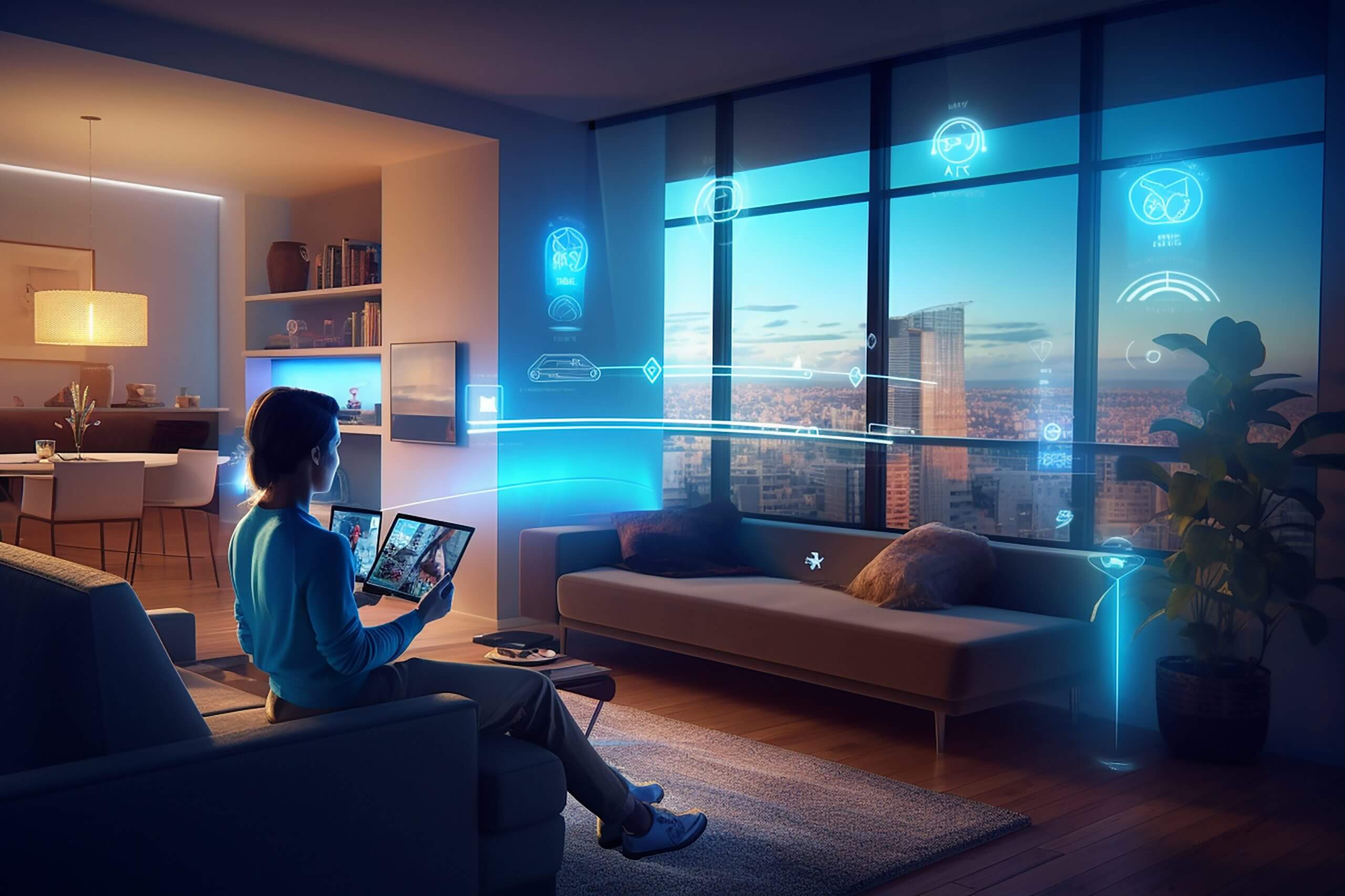

In der Zukunft könnte Generative KI noch erstaunlichere Dinge für uns tun. Wir könnten noch realistischere und genauere Bilder, Musikstücke, Videos und vieles mehr erleben. Es ist möglich, dass KIs vollständige Designs für Gebäude oder Kleidung entwerfen oder sogar neue Rezepte erfinden. In der Schule könnten sie spezielle Lernmaterialien erstellen, die genau zu jeder Schülerin und jedem Schüler passen. Auch in der Medizin könnten sie helfen, neue Medikamente zu finden oder genauere Diagnosen zu stellen. Das sind nur ein paar der vielen Möglichkeiten, wie sich die Generative KI weiterentwickeln könnte. Es könnte auch ganz anders kommen, das lässt sich nicht genau voraussagen! Wie du siehst, sind die Möglichkeiten vielfältig. Wir stehen erst am Anfang dessen, was Generative KI alles erreichen kann.

Generative KI ist eine spannende Technologie, die uns hilft, viele kreative und nützliche Dinge zu machen. Es ist aber auch wichtig, immer genau zu überlegen, woher die Daten kommen und was sie bewirken können. Wir sollten neugierig bleiben und die tollen Möglichkeiten von Generativer KI nutzen, aber auch daran denken, dass wir damit verantwortungsvoll umgehen müssen. Eine Herausforderung ist, dass manche Menschen Generative KI benutzen, um anderen zu schaden. Zum Beispiel erstellen sie Videos oder Bilder, auf denen Menschen Dinge tun oder sagen, die sie in Wirklichkeit nie getan haben. Deshalb müssen wir vorsichtig sein und die Gefahren kennen, die mit dieser Technologie verbunden sind. Das funktioniert am besten, indem wir uns mit ihr vertraut machen und neue Dinge ausprobieren.

Beitragsbild // Adobe Stock: Supatman

Hinweis: Die in diesem Text enthaltenen Informationen und Aussagen werden von unserem Team sorgfältig recherchiert und geprüft. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dieser Text keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebt. Die primäre Zielsetzung unserer Blogartikel besteht darin, junge Leserinnen und Leser für MINT-Themen zu begeistern und komplexe Inhalte in einer verständlichen Form zu vermitteln.

Stand: Juni 2024

In diesen Artikeln erfährst du noch mehr zum Thema „Künstliche Intelligenz“:

- Von Rechnern zu Denkern: Wie funktioniert die Künstliche Intelligenz?

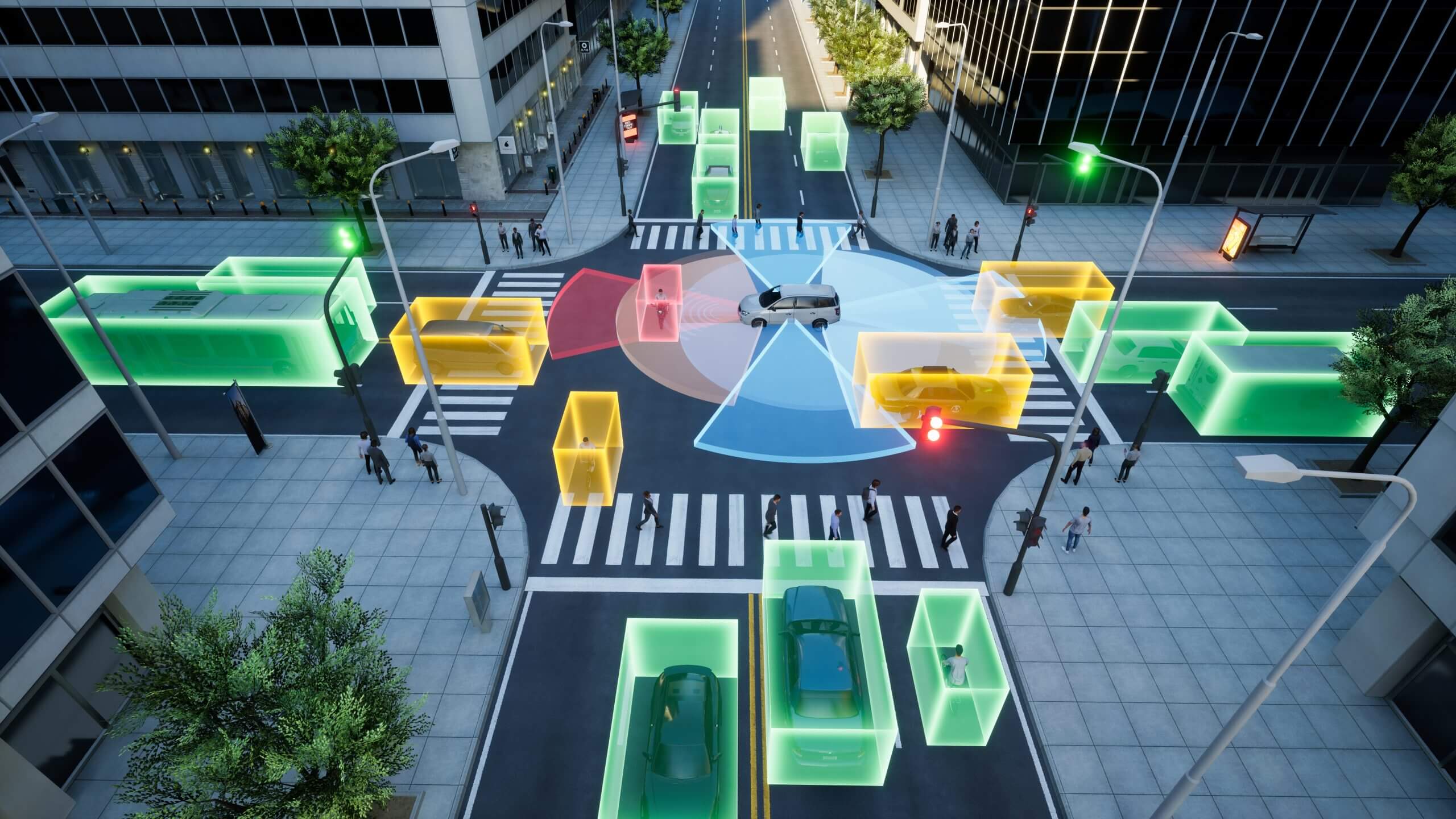

- Wo Künstliche Intelligenz deinen Alltag bestimmt: Wo du KI überall finden kannst, was ihre Vor- und Nachteile sind und wie Autos damit zusammenhängen, das erfährst du hier.

- Metaverse: Den Begriff Metaverse hört man inzwischen überall – kennst du ihn auch schon? Es geht dabei um eine virtuelle Welt, ähnlich wie bei Videospielen.